農業や食料の取り巻く環境

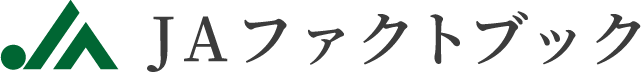

食料自給率

私たちが普段口にする食べ物の約6割は外国からの輸入に頼っています。もし輸入が止まってしまったら、私たちの食事はどうなってしまうのでしょうか。普段の食卓から日本の食料自給率について考えてみましょう。

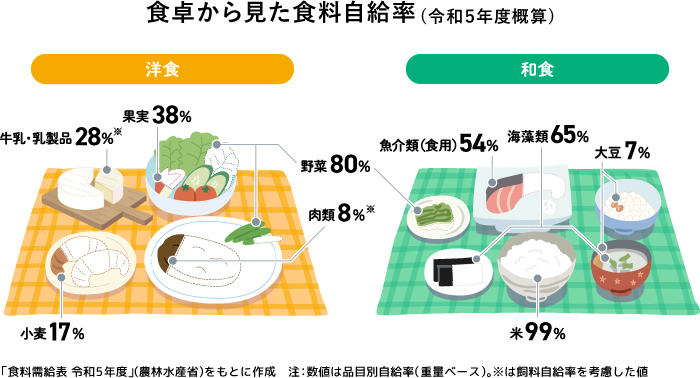

農業従事者

農業を主な仕事とする基幹的農業従事者の数は、令和6年時点で約111万人※であり、年間約6万人ずつ減少しています。さらに、農業従事者の高齢化も大きな問題となっており、今後さらに減少していくことが見込まれています。このままでは、さらなる食料自給率の低下も懸念されています。

※農林水産省「農業構造動態調査」(令和6年2月1日)

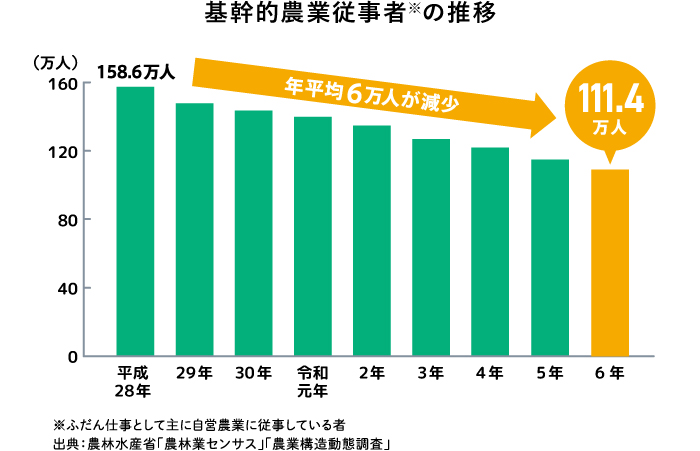

先端技術の活用で農業を活性化

少ない人数でも農業を維持できるようにする取り組みが進められています。ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」が広まっています。スマート農業の活用により、作業の自動化、情報共有の簡易化、データの活用といった効果が見込まれ、より少ない人数でも効率的に農業を続けられるような生産性向上が期待されています。

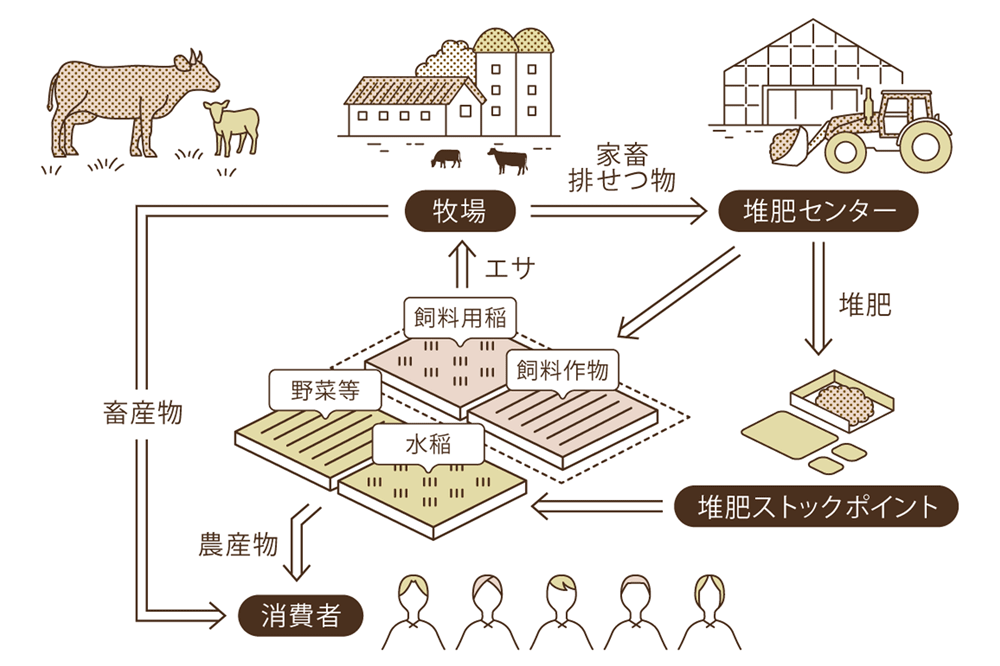

環境にやさしい取り組み~耕畜連携~

家畜から出た糞尿をたい肥として農地にまき、そのたい肥を使って育てた稲わらや飼料作物を家畜のエサとして活用する「耕畜連携」が注目されています。今まで捨てられていた資源を有効活用し、環境にやさしく持続可能な農業のあり方が広がっています。

(画像:JA全農ひろしま3-Rとは | 耕畜連携資源循環ブランド3-R (https://www.zennoh.or.jp/hr/3-R/about/) )