協同組合とは

同じ目的を持った人たちが集まり、助け合う組織

協同組合とは、共通のニーズや願いを持った個人や事業者などが「組合員」として集まり、お互いに助け合う組織です。相互扶助の精神を基本的な考えとして運営し、共通の目的を達成するために、協同で様々な事業や活動に取り組んでいます。

日本では農業協同組合(JA)や漁業協同組合(JF)、生活協同組合(生協)、労働者協同組合(労協)など、第一次産業から第三次産業まで協同組合が幅広く組織されています。そして、さまざまな事業や活動を通じて、組合員のニーズや願いをみんなで実現し、地域社会の発展にも貢献しています。

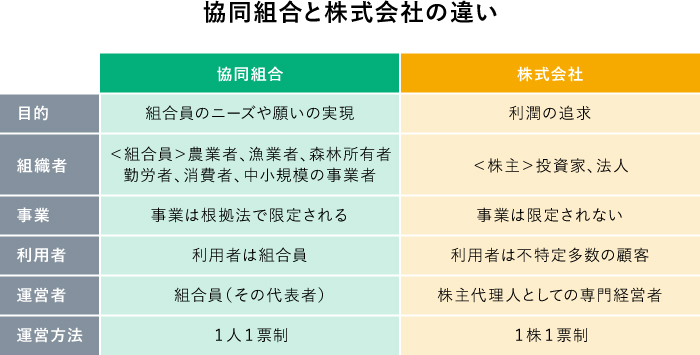

株式会社との違い

株式会社は、できるだけ多くの利潤を上げて株主に配当することを目的にしています。運営方法は、「1株1票制」と呼ばれ、多くの株式を持つ人が大きな影響力を持っています。

それに対し、協同組合では、組合員が出資して組合の組織者、事業の利用者と同時に組合の運営者になります。運営の仕組みには、組合員全員が参加し、方針を決める「1人1票制」を採用しています。つまり、「組合員の、組合員による、組合員のための組織」なのです。

トピックス「国際協同組合年(IYC2025)」

2025年は国連が定めている「国際協同組合年(IYC2025)」です。「国際年」とは、世界に共通する重要なテーマについて、各国や世界全体が1年間を通じて呼びかけや対策を行おうとするものです。

「国際年」に「協同組合」が選ばれたのは、2012年に続いて2回目であり、SDGs(持続可能な開発目標)をより現実のものとするために、国連は協同組合を評価、重視し、期待を寄せています。

JAグループは、協同組合同士の連携を強化し、地域で助け合いの輪を広げ、社会課題の解決に取り組んでいきます。