JAの厚生事業

厚生事業とは、組合員や地域住民の健康を守るために、病院や診療所などを運営し、保健・医療・高齢者福祉を提供する事業です。

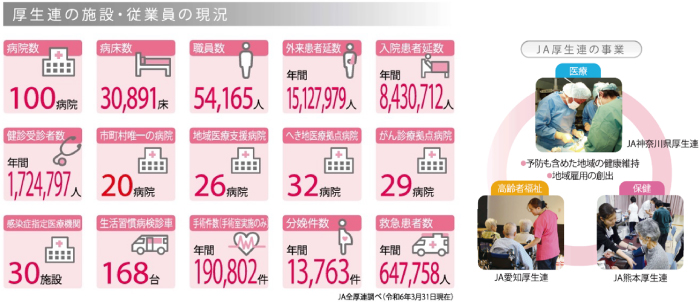

JA厚生連は各都道県郡において、病院・診療所の医療施設を設置・運営しています。また、疾病の予防・早期発見のための健康診断や健康の維持・増進のための健康相談・栄養指導等の保健事業、介護老人保健施設等による施設サービスや訪問看護・デイサービス・ショートステイ等の在宅サービスの実施など、介護を必要とする高齢者に対する高齢者福祉事業を行っています。

JA厚生連が運営する病院のうちおよそ4割が人口5万人未満の地域に立地しており、地域によっては当該市町村で唯一の病院施設となっており、農山村地域や、へき地における医療の確保に大きく貢献し、人々の健康で豊かな生活を支えています。

保健・医療・高齢者福祉の各サービスを提供するJA厚生連は、行政やJAをはじめ関係諸機関と連携しながら、組合員・地域住民の暮らしを包括的に支えることが期待されています。

JA厚生連の令和6年能登半島地震への対応について

元日の能登半島地震発生後、厚労省DMAT(災害派遣医療チーム)事務局や都道府県から、DMAT隊派遣の要請があり、令和6年3月末までに厚生連病院からのDMAT等の医療従事者派遣は延べ75隊464人が派遣されました。

特に、発生直後の人命救助や医療提供体制の確保が災害対応の大きなカギを握る中、厚生連病院のDMATの初動対応は迅速に行われました。

厚生連病院については、「平素から地域医療を支えていただいている中で、令和6年能登半島地震に対してDMAT隊等により、被災地の医療機関等の支援に多大な尽力をいただいたことは、貴医療機関のご協力の賜物である」として、農林水産大臣からJA厚生連に感謝状が贈られました。